“幸せを重ねる”をコンセプトに、看板商品のバウムクーヘンをはじめとしたこだわりのお菓子を提供する「治一郎」。

2021年4月にオープンした「治一郎 エキュート東京店」のデザインには山翠舎の古木が使われました。

その経緯や、デザイン設計に込めた思い、なぜ店舗ごとに異なる内装にしているのか。

「治一郎」を展開する株式会社ヤタローの販売事業部・吉田真教さんと清水 麗さん、「治一郎 エキュート東京店」の設計を手がけた株式会社丹青社のデザイナー・鶴岡信人さんと馬場 遥さんにお聞きしました。

(2022年01月15日koboku通信公開)

目次

- 設計アイデアの源泉は土地の歴史や産物

- コンセプト“New Vintage”に至るまで

- 使用する古木を選びに山翠舎の倉庫へ

- 古木ならではの施工の苦労

- 個性的な店づくりによって深まる店舗愛

- そもそもなぜ店舗ごとにデザインが違うのか。「治一郎」の本質

- 古木を店舗設計に生かすために

設計アイデアの源泉は土地の歴史や産物

「治一郎」27店目の出店となった「治一郎 エキュート東京店」。東京の玄関口である東京駅の「エキュート東京」内にオープンしました。

味わいのある古木と無機質で近代的なステンレスを融合させ、ふたつの異素材が組み合わさることで独特の存在感を発揮しています。

「治一郎」は、以前から店舗ごとに内装に変化をつけていますが、これまで複数のデザイナーに設計を依頼してきました。丹青社は2019年から携わり、以来、多くの店舗の設計、施工を手がけています。

今回は、それぞれに考える店舗づくりを包み隠さず話してくださり、掲載したい話題が詰まったインタビューとなりました。そこで、貴重な発言を大切に、会話形式を中心にお届けします。

まずは今回の設計に至るまでの経緯をお聞きしました。

鶴岡さん:

我々丹青社が関わるようになった時点で「治一郎」の店舗にはひとつとして同じ意匠がなく、常に新しいデザインを探求・追求することにチャレンジされていたので、我々もそれにならうかたちで取り組ませていただきました。

ただ、我々が取り組む以前は明確なルールがあったわけではなく、各デザイン会社がそれぞれの提案をされていたので、我々は何か土台をつくりながら進めたいとの思いがありました。

そこで、出店先の土地に注目し、地場の歴史やそこで産出される素材、伝統産業など、その土地に紐づく要素を引っ張り出してきてデザインすることで、「治一郎」がそこに出店する意味や「治一郎」にとってこの店がどういう存在であるかが発信できると考えました。

例えば、「治一郎 ルミネ新宿店」は、新宿ルミネの地下にある店舗で、真っ赤なデザインです。

実は、新宿はあまり知られていませんが染色業が有名で、今でも職人が染色をしているという背景があります。

ルミネの地下は天井がスケルトンで床がモルタルになっていたりと、割と雑多な環境です。

そこで、他店と差別化して目につく店舗をつくるために、染色のように真っ赤に染め上げるイメージのデザインを考えました。

異なる素材を使いながら、ワントーンに統一した店づくりに取り組んだのが「治一郎 ルミネ新宿店」です。

また「治一郎 エスパル仙台店」は雄勝石(おがついし)という黒いスレートの石を使っています。

身近なところでは硯(すずり)などに使われている石ですが、東北地方で昔から屋根材など別の要素で使っているそうです。

これをメインのマテリアルとして使いながら、グリーンともイエローともいえる、杜の都・仙台の杜色(もりいろ)をした仙台ガラスを壁面サインに使っています。

このように、我々はそれぞれの店舗でコンセプトを設けながら取り組んできたことが、今回の「治一郎 エキュート東京店」の背景にあります。

今回の設計に関しては、東京駅の「エキュート東京」に出店するという話をいただいてから、どういうかたちで東京や丸の内という土地にアプローチしながら素材を見つけていこうかと、馬場と一緒に考えました。

最終的に古木を使ったのは、“New Vintage”というコンセプトの紐解きがあったからです。

コンセプト“New Vintage”に至るまで

それでは“New Vintage”というコンセプトに至った経緯はどのようなものがあったのでしょうか。

鶴岡さん:

“New Vintage”というコンセプトに至る前に、

東京駅といえばレンガが有名ということで、実はブリック(レンガ)をメインマテリアルにしたアイデアも提案しました。1案はレンガを細かく砕き、それを什器の左官材として使うことで、ブリックのワントーンの店をつくるアプローチです。

もう1案は、レンガをもっと細かく砕いて左官材に混ぜ、壁や什器に版築材として使っていく案です。

しかし、”レンガではないアプローチの仕方がないか”と考え、最初の2案がいい意味で布石になって提案させていただいたのが、3案目の“New Vintage”でした。

これは、東京駅をもう少し拡大解釈し、丸の内や日本の首都・東京という点からアプローチしていきました。丸の内の街並みは、歴史建築のファサード保存(古くからある建物の外装を保存し、ほかの部分は改築して建物を高層化していく手法)による都市景観を形成しています。

その考え方を「治一郎」と結び付けられないかと考えたのです。

丸の内に限らず、今は時代的にもSDGsが重視されるようになり、これまでスクラップ&ビルドをしていた日本の建築社会に対し、古いものをうまく使うコンバージョン・リノベーションすることに注目が集まるようになりました。

たとえば、倉庫を利用してカフェにしたり、というのが時代の流れになってきています。

そういったアプローチから、東京を表す言葉として“New Vintage”と表現できないかなと考えたのです。

新しいものをただつくるのではなく、古いものを生かしながら新しいものがつくれればいいとの考えでたどり着いたのが、最終的な「治一郎 エキュート東京店」のアイデアです。

そして、“New Vintage”の要素をそれぞれに取り入れたいと思った時に、Vintageには、過去に別の用途で使われていたような、ストーリーが背景にある材料を用いたいと思いました。

それが古木でした。

古民家や蔵で柱材として使われていたバックボーンが大事でした。

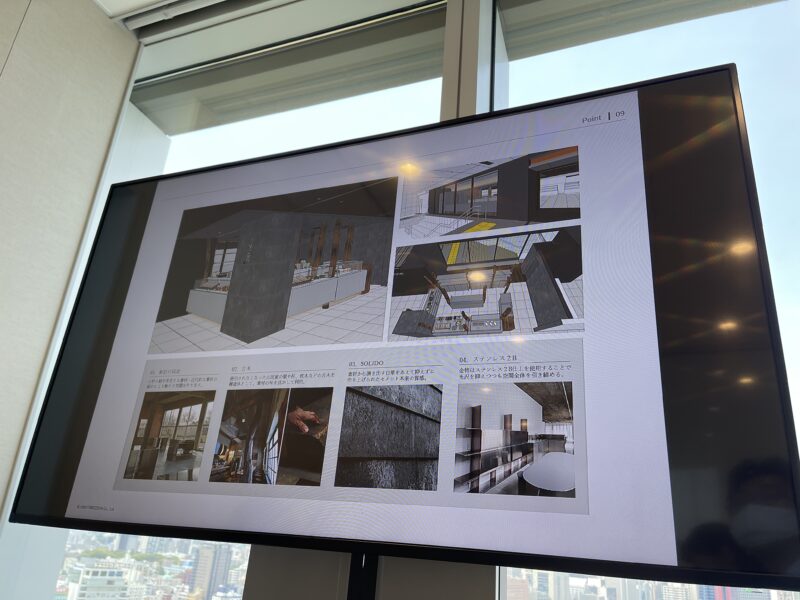

そこに、Newの要素として環境を映し込むようなマテリアルを什器として使おうと、ステンレスの半鏡面を合わせることで、経年を感じさせる素材のなかに変わらない強さという、新旧をうまく組み合わせたデザインを提案しました。

柱や壁にも、時間とともに少しずつ表情を変えていくSOLIDO(ソリド)というセメントでできた自然素材を使うことで、時間(とき)をテーマにしたお店づくりを考えました。

清水さん:

丹青社さんからは毎回2~3案いただくのですが、それが楽しみでもあります。いつもどの案も捨て難いのですが、今回に関しては1・2案がレンガの赤っぽい色の店舗だったのに対し、3案目の古木を使った店がほかの2案と全く違うイメージで、私たちも挑戦したことがないデザインだったのですごくやってみたいと思いました。

当時、ちょうど当社の事務所近くにできた日本橋・浜町の「T-HOUSE New Balance」(山翠舎が蔵移築工事に携わった2020年オープンのスポーツシューズメーカー「ニューバランス」のコンセプトストア)を見て、「素敵な店だね」と話したあとでした。そこで今回の提案をいただいたので、この3案目が一番施工が難しいとは聞いていたのですが、実際に働きたい、見てみたいと思ったんです。

吉田さん:

異質感とか、今までつくったことがないデザインという意味ではダントツでした。やはり古木の存在感があります。

鶴岡さん:

僕らも当然、「T-HOUSE New Balance」の件は知っていましたが、山翠舎が関わっていることは知らず、このアイデアを進めていくなかでどこの古材を使おうかとネット検索していくなかで山翠舎に出会いました。

調べてみると「T-HOUSE New Balance」も手がけていたので、バッチリだと思いました。

使用する古木を選びに山翠舎の倉庫へ

その“New Vintage”のコンセプトのもとに提案されたデザイン案は、具体的にどのようなものだったのでしょうか。

また、古木を選定するにあたっては、長野県大町市にある山翠舎の古木の倉庫まで4人で足を運んで実物を見て確かめたそうですが、なぜ実際に見て選ぶことにしたか、また、実物を見ると、設計や施工にはどのような影響があるのでしょうか。

鶴岡さん:

デザインの提案としては、もともと古民家の構造体で使われていた材料を別の要素の柱(意匠)として使い、鳥瞰パースで空間のなかに比較的ランダムに配置したうえで、半鏡面のステンレスの什器が床から浮いているような見え方ができないかと考えました。

古木を柱材として見立て、そこにステンレスでできた什器をはめ込むイメージです。

いざ「これでいこう」となり、進めていくにあたって、古木の樹種や太さを目で見て選定したいという思いから、ヤタローさんのおふたりと山翠舎の倉庫にお邪魔しました。

吉田さん:

山翠舎の倉庫では、職人さんが古木のことを「この子」と呼んでいたり、切断する位置も「そこで切らないでほしい」と話していて、古木を大切にしていることがわかったので、こちらとしても信頼感がもてました。

実際に古木を目で見ると、イメージと違っていたので、現地に行ってよかったと思っています。

鶴岡さん:

今回に関しては、当初はがっちりした柱をイメージし、250角の太さで計画していました。そこで、希望の太さや樹種をお伝えしてピックアップしていただき、倉庫に伺う前に写真を送っていただいて、なんとなくイメージを共有してから見に行きました。

ですが、実際に用意していただいた古木を立てて並べてみると、空間に対する本数やボリュームが大きすぎるという話になり、最終的に150~200角くらいの太さのものにサイズダウンしました。

実際に行かないとわからないことが多かったですね。

吉田さん:

立てていただいたのは、すごくイメージがつきました。

鶴岡さん:

また、今回に関しては、はじめは古木の貫(ぬき)の穴もどうしようか迷っていたんです。

貫の穴がないものでパースを描いていましたが、実際に選定に行って同じ太さの樹種の古木でそろえていくと、どうしても貫の穴がある古木が出てきてしまう。

我々はいつも3Dのモデリングデータを使いながら、どういった角度でどう見えるかを検証しますが、今回は特にイートインスペースもある店舗だったので、古木の配置や見え方を、お客さんの動線も含めて検証していきました。

穴の位置やクラック(ひび割れ)、節も極力規則性がないように選定しましたが、最終的に施工してからは、貫の穴があってよかったなと思っています。

吉田さん:

温かみが違います。誰かの家で大事に使われていた木であり、人が手がけたところがいいですね。

清水さん:

丹青社さんが関わる以前につくっていた店では、ヴィンテージ加工された素材を使っていましたが、やはり本物は印象が全く違います。

選定した古木の一本には(かつて住んでいた家族の)成長記録が書いてあって、それを見てスタッフも「すごい」と。

今もスタッフから見える側にその記録が残っていますが、こういうところが見えるとすごく愛着が湧くだろうなと思いますし、私たち自身もほっこりします。大事に使いたいなと改めて感じます。

鶴岡さん:

「治一郎」の店舗づくりは毎回、普段あまり使える機会がない素材を使えて、実際に工場倉庫に行かせてもらったり、職人さんと会話をさせていただいたりすることもやりがいです。

そのなかでいろいろな発見もあるので、僕らとしては貴重な経験をさせていただいています。

なお、今回のように実際に現地に素材を見に行くプロセスは、今回の店づくりの前に、石を使った店づくりをした大阪の「治一郎 天王寺ミオ店」でも行っています。

天王寺の地名にもなっている四天王寺という寺がありますが、その寺に石でできた舞台があり、年数回、その舞台上で伝統行事を行っていて、日本三大舞台といわれています。

天王寺に石舞台があるなら、治一郎にとっての舞台はなんだろうかというところから、やはり商品が一番引き立つ場所が治一郎にとっての舞台だろうと考え、石を使って什器をつくったのがこの店舗です。

この時も石の加工場に選定に行きました。実際に現場に行って素材を選定したのは、今回の「治一郎 エキュート東京店」が2店舗目でした。

古木ならではの施工の苦労

一本一本の表情が異なる点が古木の魅力のひとつですが、一方で施工の難しさもあります。実際、ほかの2案に比べて難しいという提案もあった古木を使ったデザインですが、施工にはどのような苦労があったのでしょうか。

鶴岡さん:

今回のデザインは、先ほどお伝えしたように、什器が柱によって支えられ、床から浮いているようなイメージを意図していました。それをうまくおさめていく難易度がなかなか高かったという意味で難しい施工でした。

ただ、はじめは巾木の部分なども正面から見えないようにし、本当に浮いているように見せたかったのですが、施工的な都合もあって、巾木は極力浮いて見えるような素材にしています。

馬場さん:

一本一本が違うのが古木のよさであり、一番苦労するところでもありました。

山翠舎の倉庫に行った時にサイズを細いものにしたことで、全ての図面を修正し、デザインの考え方や、柱の本数や位置は本当にこれでいいのかといったことを再検討しました。

サイズは事前にある程度は想像していましたが、実際に見てみると想定しきれない部分が大きかった点が、古木を使ううえで大変だったのかなと思います。

鶴岡さん:

仕上がりに関しても、最後にクリア塗装をすることで色味や仕上げ感が変わってくるので、フィニッシュを想像しながら設計を進めていくのが難しかったですね。

倉庫では部分的に「仕上がりはこの色になる」と写真を見せてもらいましたが、それはすごく助かりました。

古木の見せ方という点では、この店舗は光も大きな要素で、光が差し込むことで古木が一層引き立つことも考えました。

実際にオープン前にシューティングして古木に光を当てて確認しましたが、光の状態で空間の雰囲気が変わるのもこの店舗の特徴です。

個性的な店づくりによって深まる店舗愛

店舗が完成してからの周囲の反応や、働くスタッフの様子、来店する人々のリアクションはいかがだったのでしょうか。

吉田さん:

丹青社さんが関わる以前の店舗設計は、ほかの店で使っている素材で使ってみたいものを取り入れるという感覚で店づくりをすることが多かったのですが、

丹青社さんと組むようになって、地域の歴史などから使う素材をご提案いただくことで、スタッフが店に愛着をもつようになりましたし、お客さまと話すきっかけにもなっています。

なにより、僕たちも一緒にお店をつくるようになって、どの店も鮮明に覚えており、記憶に残りやすくなりました。

清水さん:

「治一郎 エキュート東京店」に関しては、ここまで広い空間をいただけるテナントの売り場はなかなかなかありません。そのなかでこういう異質感のある雰囲気をつくれたことは大きいです。

当社がそれぞれの地域で違う店づくりをしていることもだいぶお客さまに浸透しているので、「また新しい雰囲気の店ができたね」といっていただける機会が増えたことを実感しています。

また、地元の材料を使っていたり、店舗ごとに使用する素材を変えていくと、スタッフだけでなく、お客さま自身もその店に愛着をもっていただけて、来店時になんとなくほっとするような温かみが感じられる店になっているようです。

いらっしゃる方に、そういう空気を感じていただけたらうれしいです。

吉田さん:

社長も「いい店がまたひとつできたね」と話していましたし、エキュートさん(施設側)にも「いい店ができた」と喜んでもらえています。

鶴岡さん:

それに、ディスプレイについては、はじめは全く計画していなかったのですが、現場でカットした端材を何かに使えないかとヤタローさんに相談したら、ディスプレイに使ったらどうかとご提案いただきました。

吉田さん:

バウムクーヘンのディスプレイに古木の端材を使っていますが、たまたまいいサイズ感で、雰囲気も合っています。

鶴岡さん:

こういうかたちで、商品のディスプレイやVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)に関わる部分も一つひとつの店舗に合わせてヤタローさん側で変えていただいているので、我々の店舗設計とVMDがうまくひとつになりながら店舗づくりをしているのも特徴です。

吉田さん:

最近は、店舗に立つスタッフにどれだけの人が携わってお店ができているかを知ってほしい思いから、ムービーをつくる試みもはじめています。

鶴岡さん:

実際に撮影されたものを編集し、店舗で働く方に見せることで張り合いに思っていただくことも素敵だと思っています。

当社としても、今まで「治一郎」の店舗では竣工動画を撮ったことがなかったのですが、今回、イートインもあって店舗サイズも大きいということで、動画のほうがより空気感が伝わるだろうと、初めて竣工動画を撮ってみました。

そもそもなぜ店舗ごとにデザインが違うのか。「治一郎」の本質

一つひとつの店舗デザインが異なる「治一郎」と、一本一本が異なる古木にはシンパシーも感じられます。「治一郎」のユニークな取り組みの背景には、どのようなブランドポリシーがあるのでしょうか。

吉田さん:

当社はパン屋として創業し、昔はベーカリーを30店舗展開していましたが、今は3店舗になりました。

一方で、バウムクーヘンは昔からOEMでつくっていた経緯があり、自社のブランドでバウムクーヘンを開発しようということで、職人がレシピを考えてつくったのが「治一郎」です。

当初はパン屋のレジ横でちょっと売り出していましたが、おいしいと評判になり、

キッチンを設けてバウムクーヘンを切っている様子などが見られる第1号店が静岡県にできたのが2008年です。

吉田さん:

治一郎が大切にしているのは<挑戦>です。

季節商品でも、たとえば毎年春は桜のバウムクーヘンを出しますが、前年にすごく売れても次の年は違った取り組みをするのがひとつのルールになっています。

味もそうですが、前年と味も一緒であればパッケージを変えたり、味もパッケージも一緒ならディスプレーを変えたりと、常に変化しています。

意図としては、変化しつづけないといつの間にか同じところに立ち止まってしまうから、という思いがあります。

清水さん:

立ち止まっていると、知らないうちに古くなっているということです。

何もせず変えないことのほうが悪という考え方があります。今年売れたからといって、来年も同じものを販売するのは普通の考えですが、それが当社としては一番NGといわれています。

「失敗してもいい。やってみないとわからないから、どんどん新しいことをやっていきなさい」というのがブランドのスタンスとして大きいですね。

吉田さん:

以前から当社のなかでは、ロゴ以外は変えていいという考え方があり、それぞれの担当者が「面白いことをやれ」といってくれる会社です。

同じ店をつくるよりも、毎回提案いただいて新しい店をつくるほうが面白さはありますし、そこを楽しめる環境にはしてもらっているのかな。

僕らも仕事をしていて面白いですし、ひとつ新しい店ができるだけでワクワクが全然違って、大変ではありますが、ありがたくもあります。

清水さん:

私が入社した10年ほど前は、東京でバウムクーヘンといえば「ねんりんや」さんや、関西なら「ユーハイム」さんというイメージで、「治一郎」というブランド名も「はるいちろう」といわれるくらい浸透しておらず、全然売れませんでした。

どうやって売り上げを立てていこうか、という感じでしたが、少しずつ店が増えていくに従って、だんだん味を知っていただいてお客さまの認知度が増えていったように感じます。

吉田さん:

とはいえ、商品が一つひとつ手作業で、今も静岡県浜松市の本社の工場でしかつくっていなくて、毎日工場から運んでくるのが大変なので、売れたからといって店を増やすことができません。

今、10年かけて毎年2店舗くらいずつ増えてきているのですが、そこも図らずともよかったのかな。

本物志向で手づくりで、シンプルにおいしいものをつくりたいという思いも、古木と近しいところがあったのかなと思います。

個人的には、この「エキュート東京店」が一番素敵なお店だと思っていますし、これがやはり古木ではない木だと、全然違うんだろうなと見ていてわかります。

ただ、今のように常に新しいことができるのは、まだ当社の歴史が浅いこともあるのかもしれません。

清水さん: 丹青社さんが入ってくださったことで、今までとは一層、雰囲気が異なる店ができてきています。

今回の「エキュート東京店」も、いい意味で悪目立ちしないのに存在感がある店ができたと思っていますし、「治一郎」がブランドとして大切にしていることにも合っていると感じます

当社は看板商品のバウムクーヘンも何年かに一回は味や製法を見直しているので、どんどん新しい挑戦をしていく意味を店にも込められたと感じています。

古木を店舗設計に生かすために

今回の店舗デザインからも、古木を使った店づくりはストーリーがあり、愛着が高まることがわかりますが、古木という建材が世の中に普及していくことは難しさもあります。

そこで、最後に、古木を使った店づくりへのアドバイスなどはありますか。

鶴岡さん:

古木は一本一本が違うからこそ難しい部分が多々あり、今回の店舗に関してはそれがよいほうに働きましたが、工業製品のように同じクオリティーで店舗づくりをしたいと思っている人たちにはマッチしないでしょう。

その辺りに普及の難しさがあるのではないでしょうか。

清水さん:

菓子の製造・販売の分野では、ブランドのイメージとしてお店のデザインやイメージカラーを統一させていくことは大きいのかなと思います。

決まった店のつくりなので、「あそこにあの店がある」というのがパッと見てわかってもらうことを大事にしている店が多いと思います。

吉田さん:

同じデザインの店を100店舗つくるより、違うデザインの店を10店舗つくるほうがよほど大変です。

また一から企画を考えるので、時間が莫大にかかって、2倍、3倍どころではありません。

ただ、鶴岡さんもおっしゃっていたように、毎回異なる店舗デザインでいろいろな素材に諦めずに向き合えることは僕らのやりがいでもあり、そういう点でも丹青社さんといい出会いがあったと思います。

鶴岡さん:

これから古木を使う方へのアドバイスとしては、我々は実際に倉庫に見に行って、当初のイメージと違ったことでサイズを変更しましたが、

設計を進めるうえで、スケジュール感として早めに見に行けるなら行くに越したことはありません。

また、山翠舎で今後、古木を3Dデータ化して提供するプロジェクトがあるそうですが、スキャニングしたデータをモデリングし、実際にCGパースに落とし込めば十分な検証ができます。それでだいぶ想像ができるようになると思うので、我々としても期待しています。

インタビューを終えて

デザイナーの力を借りて新たな価値を創造する店舗づくりの面白さが伺えたインタビュー。

画一的ではなく本質を踏まえた店舗デザインがまたブランドイメージに一役買っている点もユニークでした。

ものが飽和している現代は、商品の魅力はもちろん重要ですが、店舗づくりに対する消費者の判断も、より厳しく、本物志向になってきています。

リアリティにこだわり、ブランドの思いは変わらずに自分たちらしい店舗づくりをすると、価値観に共感してもらえるファンが増え、愛されるブランドになるということを実感したインタビューとなりました。

ありがとうございました。

文章:ライター 島田浩美